白百何质疑影帝结果,正面刚获奖事件,隐晦发文叶璇翻车,叶璇回应还扯出古天乐鑫耀证券,网友炸锅

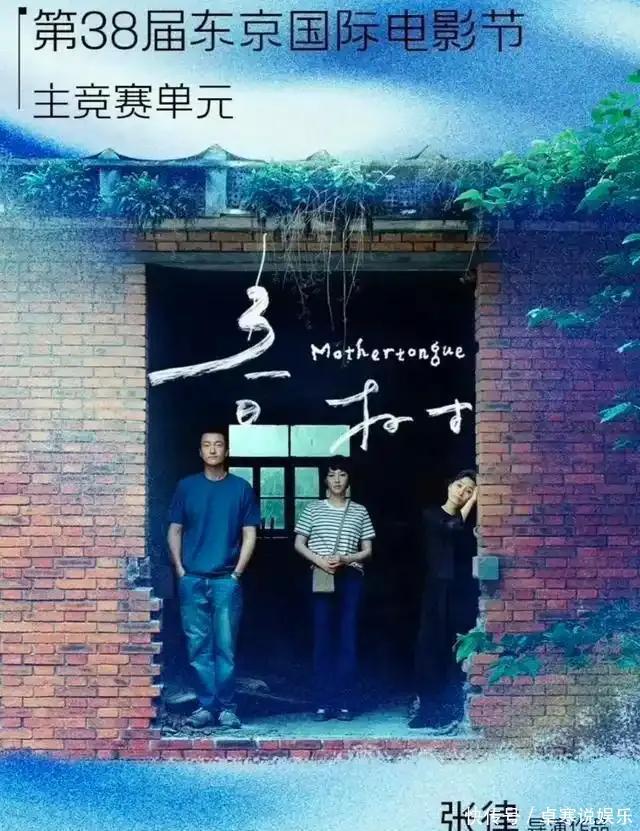

家人们谁懂啊?明明是大女主戏份扛起整部电影,结果眼睁睁看着搭档捧走影帝奖杯!白百何那句"还能这样操作?"的深夜发文,像颗炸雷把娱乐圈掀了个底朝天。当自费飞东京的机票变成打脸凭证,当叶璇的"获奖经验谈"意外拖古天乐下水,这场奖项风波早已超越谁该得奖的争论,变成照出娱乐圈众生相的镜子!就在东京电影节颁奖礼倒计时24小时,白百何的社交账号突然扔出深水炸弹。没有剧照九宫格,没有标准感谢文案,只有七个字配着三个挠头表情:"还能这样操作?"这哪是普通发文啊,根本就是往平静湖面砸进千斤巨石!吃瓜群众瞬间开启福尔摩斯模式,把这段话放在颁奖礼前夜的背景下放大镜观察。有网友脑补出宫斗剧剧本:"该不会奖项结果早就内定了吧?"更有人翻出《春树》宣传期白百何占C位的海报,现在看着像不像反讽漫画?

其实网友的敏感神经真不是空穴来风。要知道在《春树》里白百何从18岁山村姑娘演到40岁单亲妈妈,光是服装造型就换了32套,而王传君的角色虽然惊艳但满打满算才出现38分钟。这感觉就像你辛苦备考三年结果同桌靠突击押题拿了奖学金,搁谁心里不咯噔?更绝的是有参加过展映的影迷爆料,白百何那段雨中寻找孩子的哭戏让全场外媒记者集体抹眼泪,现在回头想想简直成了黑色幽默。

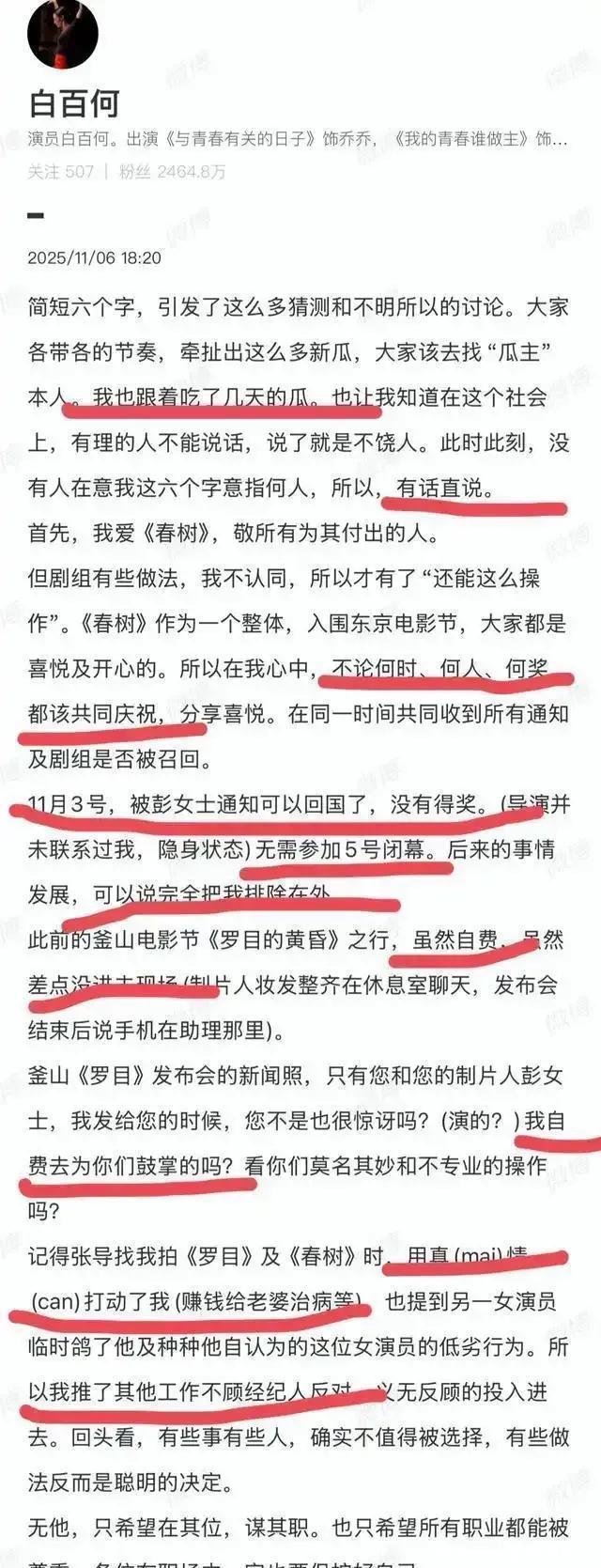

当颁奖礼结果揭晓那刻,所有猜测都变成现实魔幻主义——戏份吃重的女主颗粒无收鑫耀证券,配角演员逆袭封帝。这剧情连《甄嬛传》编剧都不敢写,偏偏在现实世界上演。那些原本等着喝庆功酒的粉丝瞬间炸锅,有人把评审团照片P成"选择性失明"表情包,有人开始深扒王传君是不是救过评委会主席的命,舆论场秒变修罗场。就在舆论快要失控时,白百何那份手写长文像颗催泪弹砸来。原来光鲜亮丽的国际电影节背后,藏着这么多不为人知的辛酸。最让人破防的是她透露当初接戏时的情况——导演抱着剧本三顾茅庐,说着说着就开始抹眼泪,而她已经签好某S+级商业片合约。这抉择堪比高考志愿填报现场:选稳稳当当的985还是搏一把艺术梦想?

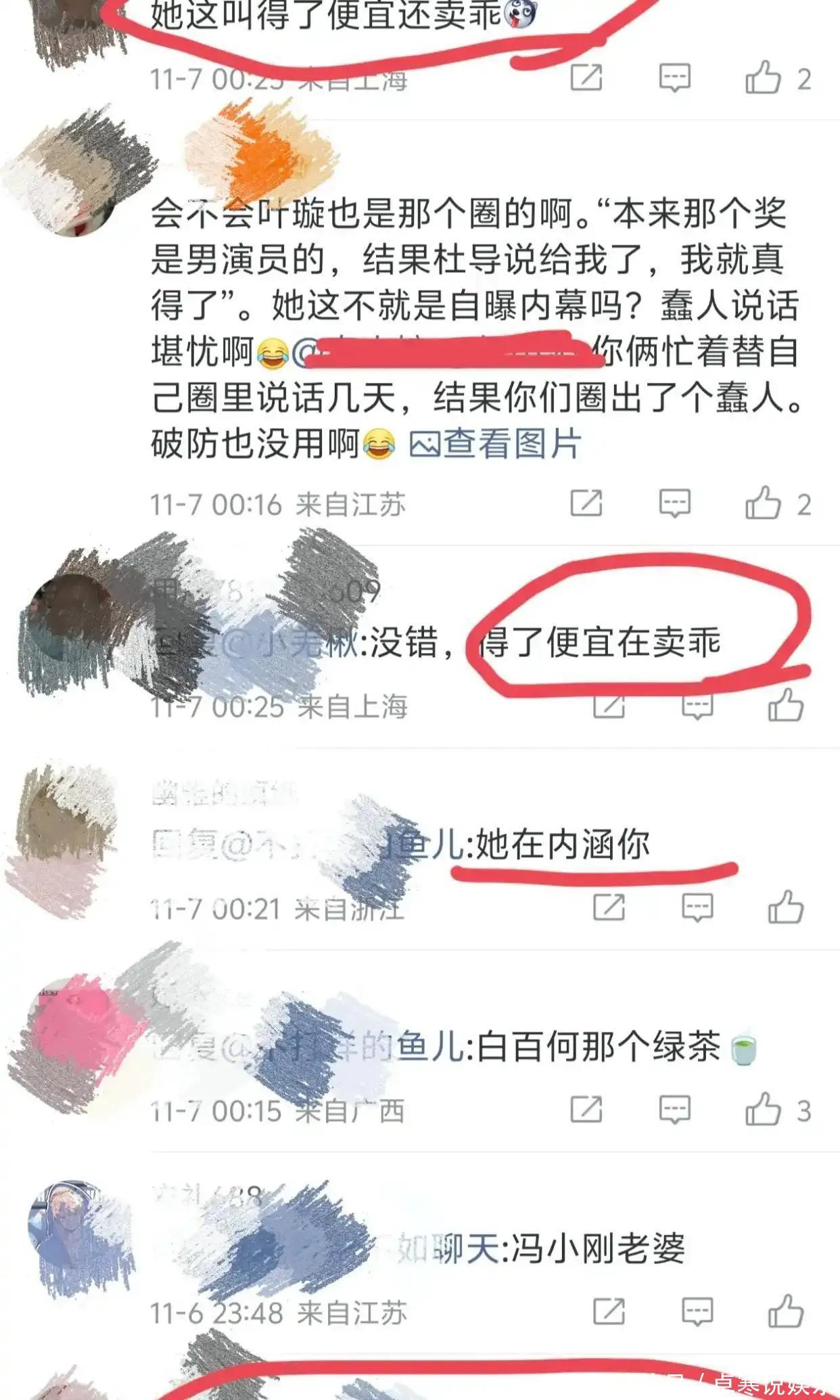

为贴近角色做的那些努力听着都肉疼:在四川农村一住三个月,跟着老乡学采茶把手磨出茧子;为演出中年憔悴感连续半个月每天只吃水煮菜,有次片场低血糖晕倒还坚持拍完镜头。她说有场戏要赤脚在碎石路上奔跑,拍完才发现脚底扎进五六片碎玻璃,现在看到那段成片还会条件反射脚疼。这哪是拍戏啊根本是变形计!最让打工人共情的是东京之行细节。明明剧组收到入围通知时集体欢呼,转头却没人给她订机票酒店,最后还是她自己掏腰包买经济舱机票。领奖台上闪光灯聚焦时,她坐在观众席黑暗角落里攥着手机,屏幕上还停留在改签机票的页面。有网友算过这笔账:推掉商业片损失七位数,自费行程又花掉六位数,最后换来个"特邀观众"身份,这投资回报率比炒股还刺激。就当大家还在为白百何抱不平时,半路杀出的叶璇成功转移火力。这位姐们儿可能想展现前辈风范,结果小作文刚发就翻车。她那个"导演临时改戏助我获奖"的故事,简直像在油锅里泼进冷水——当年《爆裂刑警》的剧粉瞬间复活,把古天乐没获奖的意难平全算在她头上。

更绝的是她那段"真正演员不看奖项"的论述,被网友做成经典双标现场对比图:左边放着她当年捧金像奖杯的九宫格,右边配文"荣誉都是浮云"。有人挖出她三年前采访说"每个奖杯都是演员的勋章",现在又被做成"打脸语录合集"。最惨的是古天乐莫名被cue,他那个"太阳能黑只有古天乐黑不了"的梗被玩出新花样:"连太阳都黑不了的人,被叶璇一句话抹黑啦"。

眼看舆论失控,叶璇居然开始点赞粉丝控评,这操作好比火上浇油。有网友模仿她语气写段子:"我正在片场背台词,突然听说上热搜了?演员还是要用作品说话~"结果评论区秒变相声现场:"姐你上次作品还是三年前的网大评分3.8"。这场跨界点评最终变成全网玩梗盛宴,连电商平台都来凑热闹,推出"叶璇同款防打脸面具"。

随着事件持续发酵,各大社交平台变成观点交锋的战场。有较真网友做成《春树》戏份分析图,用色块标注出白百何每场戏的情绪转折点,底下评论区分分钟变成影视学术研讨会:"注意第三幕厨房戏的手指颤抖细节,这种表演精度不值得奖项肯定?"支持王传君的网友则搬出经典配角逆袭案例:《沉默的羔羊》里霍普金斯出场21分钟拿奥斯卡,《蝙蝠侠:黑暗骑士》里莱杰戏份不多封神。有人把王传君在阁楼抽烟的长镜头做成动图,配文"这45秒的戏值整个影帝"。两派争论从深夜持续到黎明,相关话题阅读量突破3亿,连卖瓜大叔都能跟你唠两句演技评判标准。叶璇的跨界翻车反而促成罕见团结——无论站哪边的网友都觉得她多管闲事。有戏剧学院学生把事件编成情景剧,用夸张手法表现"如何用一句话得罪整个朋友圈",在短视频平台播放量破千万。更绝的是有品牌火速推出"操作"系列周边,文化衫印着"还能这样操作?"手机壳写着"拒绝被操作",成功蹭到热点红利。

当吃瓜群众散去,这场风波照出的行业真相才真正值得深思。有匿名制片人透露鑫耀证券,国际电影节评奖就像开盲盒:"可能今年评审团主席偏爱现实主义表演,明年换主席又看重形式创新"。这话让人想起某年戛纳电影节,评委会主席阿佳妮因为讨厌哭戏,把所有有哭泣镜头的影片全刷下去了。更现实的是资源置换的潜规则。某资深电影记者在直播中不小心说漏嘴:"有时候奖项是打包分配的,A片拿最佳摄影,B片拿最佳剧本,确保大家都不空手"。立即有网友联想到某年三金颁奖礼的"分猪肉"名场面,获奖名单公布后热搜全是"就这?"。最扎心的是关于演员价值的讨论。有老戏骨在采访中感叹:"现在年轻演员比的是谁热搜多,我们那会儿比的是谁NG次数少"。这话引起不少七零后观众共鸣,有人晒出二十年前的电视剧截图:"看看那时候女演员的眼泪是怎么流的,现在某些小花还在用眼药水"。这场原本围绕奖项的争议,最终变成对行业生态的集体反思。当影帝奖杯的镀金开始褪色,当自费机票的票据开始发黄,这场喧嚣终将散去。但留在观众心里的拷问不会消失:当艺术评判变成资源博弈,当敬业付出换不来基本尊重,我们究竟该用什么来衡量演员的价值?或许下次看到类似争议时,我们该问的不是"谁偷走了奖项",而是"谁守护了艺术最后的尊严"?

七星配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。